中小企業のための新規事業の進め方(第11回)

~続・エフェクチュエーションの考え方~

前回に引き続き、新規事業を進めるための重要な考え方(理論)のひとつである、「エフェクチュエーション(実効論)」について解説をします。成功した起業家の考え方をまとめた理論「エフェクチュエーション」には以下の5つの原則があります。

・手中の鳥の原則

・許容可能な損失の原則

・レモネードの原則

・クレイジーキルトの原則

・飛行中のパイロットの原則

前回はそのうちの最初の2つ、「手中の鳥の原則」と「許容可能な損失の原則」を解説しました。簡単に言うと、前者は自分が持っている手持ちのリソースからスタートしよう、後者は失敗した場合に被るダメージが深刻に範囲で投資しようということでした。

今回は残りの3つ、「レモネードの原則」「クレイジーキルトの原則」「飛行中のパイロットの原則」について解説をします。

1.レモネードの原則

2.クレイジーキルトの原則

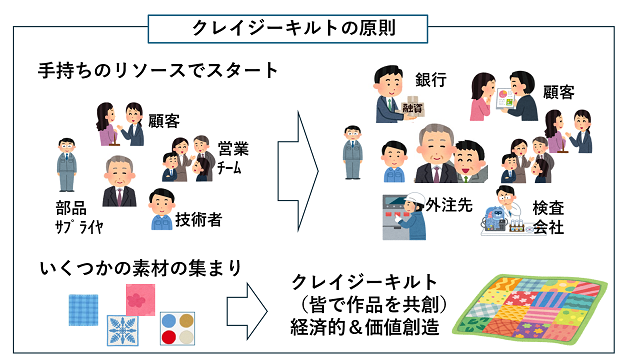

クレイジーキルトはパッチワークの種類のひとつで、様々な形、大きさ、色、素材の「端切れの布」を縫い合わせて作った布地です。端切れの有効利用というだけでなく、偶発的なデザインの面白さや芸術性という特徴があります。このクレイジーキルトの原則とは、「手持ちの断片的なリソース(端切れの布)を活用し、他者(刺繍や別な布)を巻き込みながら、創造的に未来を創ろう」という意味になります。

この考え方を新規事業にあてはめると、顧客、サプライヤー、技術連携者、投資家といった多様な関係者と積極的に対話を図り、新規事業を共創する関係者として巻き込んでいくということです。これによって必要な情報や資源が集まります。予測できない不確実な未来に進むには、自社だけでなく、多くの関係者の協力が必要になるということです。

この原則は、おそらく皆さんの身近なところに多くの事例があると思います。また、すでに新規事業を手掛けている場合には、もうこの考え方を実践している方も多いと思います。しかし、この原則は、これまでの原則との相乗効果を考えると、しっかりとしたメッセージを持っています。

まず今までの2つの原則を思い出してみましょう。「手中の鳥の原則」は自分の持つリソースから事業を試験的に始めようということですが、前回の解説のように、そのリソースには、「誰を知っているか、何を知っているか」ということも含まれます。つまり、事業に関係する知り合いは、開始時の仲間や協力者になってもらうことも想定されます。

また、「レモネードの原則」では、偶発的な出来事の活用を唱えています。偶然知り合った顧客や他社から、情報提供や協力をしてもらえる可能性もあります。これら2つと「クレイジーキルトの原則」を組み合わせると、「事業に必要な知り合いに声をかけてスタートし、その後偶然知り合った方にも協力・連携してもらい、皆で事業を共創していくという考え方」になります。これは、新規事業の共創について、互いにリソースを持ち寄るという理想的な姿でもあります。

3.飛行中のパイロットの原則

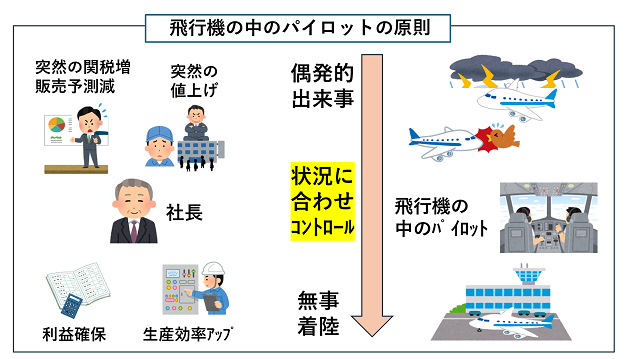

この原則も、まずこのフレーズの意味から説明をします。現代の飛行機のパイロットは自動運転を利用しますが、もしフライト中に予期せぬ状況に直面した場合には、計器と自分のスキルをもとにその状況で最適な判断をします。重要なのは、パイロットが単に外部環境に受動的に反応するだけでなく、能動的に事態を「コントロールする」ということです。つまり、この原則は、「未来は予測不可能だが、自分らある程度コントロールしよう」ということなのです。

この原則についても「経営者なら当然だろう」と思う方は多いかもしれません。この記事の「1.レモネードの原則」の2つの事例を見直すと、状況に応じた柔軟でタイムリーな経営判断が重要だったことがわかります。

例えば、「ポストイット(付箋紙)」の開発において、偶然の産物である弱い接着剤の用途を探そうという判断したことは、大事な転機だったと思います。また、「柿の種」では、形が面白いと言われてすぐに、「柿の種」という商品名で売り出したことは機敏な判断だったと思います。

いずれも、偶発的な出来事をタイムリーかつポジティブに活用する判断をしています。つまり「飛行機の中のパイロットの原則」に適った判断だったことになります。

さて、前回と今回は「エフェクチュエーション」の解説をしました。5つの原則は、新規事業を開発するためのポイントを端的にまとめています。無論、当然だと思われる内容もあるかと思いますが、これらは成功した起業家の共通の原則であるため、みなさんが新規事業のマネジメントをするときの理論的な根拠にもなります。

特に、自社のリソースから始め、仲間を創って、損失を限定して投資をしていくという考え方は、リソースが限られた中小企業には有効だと思います。なお、現在もこの理論の研究は経営学の分野では活発に進められています。

さて、次回(第12回)は、この連載の最終回になります。最後は実際の中小企業の事例に即して、新規事業開発のポイントを解説したいと思います。

著者

矢本 成恒氏

名古屋商科大学経営大学院教授(MBA国際認証校)、日本開発工学会(日本学術会議登録団体)副会長、東京人財育成株式会社取締役、中小企業診断士

NTT持株会社戦略部門担当部長、ベンチャー起業・経営などを経て現職。ベンチャー経営、経営コンサルタントの実務経験と学術研究をもとに、新規事業や企業経営について講演や研修を実施している。

東京大学博士(工学)、東京大学卒業、筑波大学 MBA、ハーバード経営大学院(受講生中心教授法プログラム修了)

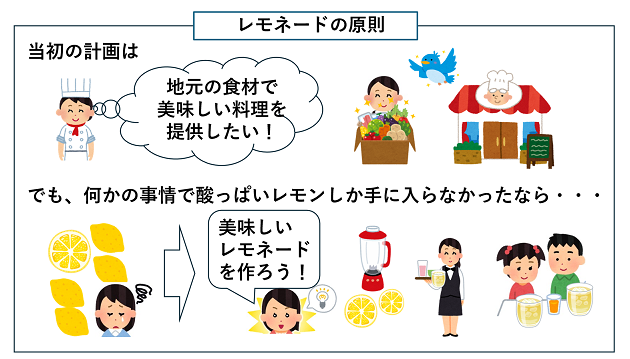

この原則は、アメリカのことわざ「When life gives you lemons, make lemonade.(人生がレモンを与えたら、レモネードを作りなさい)」に由来しています。つまり、「新規事業は予想できない事が起きるので、それを逆に好機と捉えて活用してしまおう」という意味です。日本語のことわざの「災い転じて福となす」に近い意味だと思います。

従来の計画重視の考え方では、予期せぬ問題がおこると、その反省として計画や予測の精度を上げるように努力をしがちでした。しかし、予測不可能な環境では、ネガティブな偶発的な出来事は避けられないと認識して、逆に新たなヒントとしてそれをポジティブに活用しようという考え方です。

成功した起業家は、予期せぬ市場変化や競合出現、意外な顧客フィードバックなど、偶発的な出来事に遭遇した場合、悲観するのではなく逆に創造的な解決策や新しい価値を見出しその後の事業に活用しています。

わかりやすい例で確認しましょう。例えば、ポストイット(付箋紙)の開発です。これは米国の3M社が開発した製品ですが、当初は強力な接着剤の開発を目指していました。しかし、偶然創り出されたのは、「つけてもきれいに剥がせてしまう」という、当初の目的とは異なる弱い接着剤でした。

しかし、その用途を探してみたところ、偶然、教会の楽譜のしおりにちょうど良いという発見がありました。普通のしおりだと楽譜から滑り落ちてしまうからです。このようにして、付箋紙という新しい製品ができました。

日本の事例もあります。あられの「柿の種」はアクシデントを活用した開発事例です。大正時代に新潟県のとある製菓屋で、小型のあられを製造していました。あるとき、この製菓屋の奥さんが誤ってあられの金型を踏んづけ金型が三日月形に歪んでしまいました。しかし、(おそらく金型を作り直す余裕もなかったのでしょう)その金型を使ってあられを作ったところ、その形が地元名産の甘柿の種に似ていると、予期せぬ評判となりました。それを機に「柿の種」という商品名で売り出すこととなり、現在に至っています。

これらの事例では、予期せぬ出来事(偶然できた製品特性や偶然発見したニーズ)を活用することで、それまでとは異なる方向に事業開発を進めています。この原則は、開発の目的や方向性の変更にもつながる、柔軟で魅力的な考え方だと思います。