中小企業のための新規事業の進め方(第10回)

~エフェクチュエーションの考え方~

さて、今号では前回に続き新規事業を進めるための重要な考え方(理論)をご紹介します。その考え方は「エフェクチュエーション」と言われますが、この言葉は聞いたことがない方がほとんどだと思います。しかし、とても実践的で有益な考え方です。

1.エフェクチュエーション(実効論)とは

2.手中の鳥の原則

これは「できることからはじめる」という原則です。目標を設定して、それを達成するための、手段や資源を考えて、計画を立てて始めるという方法ではありません。ただし、計画的なアプローチを否定するのではなく、まず試していろいろ学んで(失敗して)最後に成功しようという考えです。個人的には、サントリーの創業者の「やってみなはれ」という言葉に似ていると感じます。

具体的には、「自分は何者か?」(何が得意か、何が提供できるかなど)、「何を知っているか」、「誰を知っているか」という、自分や会社が持っているスキル、知識、人的ネットワークといったところから新しい事業を始めてみます。

意味合いとしては、まず手持ちの資源で何ができるかを考えて、小さくても具体的な活動からスタートするということです。不確実な状況では、最初のステップでは詳細な計画を立てることが難しいから、まずやってみることが大事であるという意味です。

具体的な例はいくつもあります。たとえば、日本酒の醸造会社の酒粕販売などもそうです。酒粕は日本酒を作る際の搾りかすですが、昔から多くの料理に使われています。そして、有名な醸造会社は、いまや自社ブランドで高価な酒粕を食品事業として販売しています。

また、世界的大企業Amazon社が手掛けるAWS (Amazon Web Services、主に企業向けのクラウドコンピューティングサービス)事業は、現在では、ストレージ、データベース、分析、機械学習、IoT、セキュリティなど数多くのサービスを提供しています。これはAmazonが蓄積したECビジネスのノウハウやリソースの提供から始めて、それを徐々に大きくしてきた事業です。いまや、このAWS事業は本業のEC事業よりも大きな利益をあげるまでに成長しています。

この連載ではこれまで、ビジネスアイデアは先端的な潜在顧客から貰うこと、ビジネスコンセプト(ターゲットと提供価値)を試行錯誤で明確にすることが大事だと述べてきました。これは、この「手中の鳥の原則」にも合致しています。「誰(ニーズ情報をくれる先進的顧客など)を知っているか」「何(顧客への提供価値)を知っているか」ということです。そして上手くいかない場合には、ピボットする(つまりターゲット顧客や提供価値を変える)ことも説明しました。

手持ちのリソースからまず初めて、その後修正や改善をしていくという考え方は(場合によってはその方向性や目的も変更する)、とても大事な視点の一つです。

3.許容可能な損失の原則

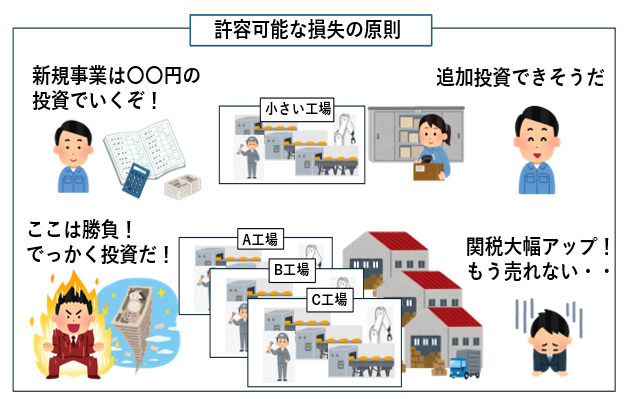

これは「リターンを追求するのではなく、許容できる最大のリスクで制限する」という原則です。通常は、期待されるリターンを最大化するためにリスクを計算し、それに見合う投資を行います。一方、エフェクチュエーションでは、万が一事業が失敗したとしても大丈夫と想定される範囲でしか資源を投入しません。不確実性の高い新規事業の環境では、予期せぬことが起きて大きな投資が失敗する可能性もあります。特に中小企業の場合は、投資失敗のダメージは致命的になることもあります。

あらかじめ損失可能な投資額の範囲内での事業開発をすれば、財務的なリスクを限定して継続的に学習と試行錯誤を繰り返すための余地を残すことができます。多額の資金を投じて製品を作るのではなく、少額で試行品を作り、市場の反応を見て徐々に財務状況に応じた投資をしていく判断が重要になります。

この事例は多くあると思います。レストラン、アパレル、フィットネスジムなど、急激に多数の店舗展開をした後に、顧客ニーズが期待したほど増大せず(来客数が伸びず)、損失を抱えて倒産にいたった例など、思い出される方も多いのではないでしょうか。

今回は「エフェクチュエーション」の5原則のうち2つを取り上げて解説をしました。いずれも大事な考え方だと思います。「手中の鳥の原則」「許容可能な損失の原則」をまとめると、「自分の持っているリソースから、まず新規事業に限定的投資で取り組んで反応をみましょう」ということになると思います。これは、不確実性の高い環境でのマネジメントのポイントを端的に表しています。

次回は、「エフェクチュエーション」の残りの3つの原則を解説していきます

著者

矢本 成恒氏

名古屋商科大学経営大学院教授(MBA国際認証校)、日本開発工学会(日本学術会議登録団体)副会長、東京人財育成株式会社取締役、中小企業診断士

NTT持株会社戦略部門担当部長、ベンチャー起業・経営などを経て現職。ベンチャー経営、経営コンサルタントの実務経験と学術研究をもとに、新規事業や企業経営について講演や研修を実施している。

東京大学博士(工学)、東京大学卒業、筑波大学 MBA、ハーバード経営大学院(受講生中心教授法プログラム修了)

エフェクチュエーションという考え方を簡単に言うと、新規事業では未来を予測して計画するのではなく、いま手元にある資源(手段)から小さく出発し、予期せぬ出来事を活用しながら他者と共創して新規事業を創っていくという考え方です。新規事業の立ち上げや、既存企業におけるイノベーション推進など、未来が不透明な場合の進め方の指針になります。

この考え方は、2001年から2015年位にわたって発表された、成功した起業家たちの思考プロセスや意思決定パターンを研究した成果です。従来の経営学は、「目的を設定し、そのための最適な手段を探して、進める」という因果論的なアプローチを主としてきました。

それに対し、卓越した起業家たちは実はまったく異なる意思決定パターンをとっていたことがわかりました。彼らは、「手持ちの資源から出発し、予期せぬ出来事を活用しながら、事業の当初の目標を変えていきながら進める」いう考え方だったのです。

この「エフェクチュエーション」は以下の5つの原則に基づいています。

・手中の鳥の原則

・許容可能な損失の原則

・レモネードの原則

・クレイジーキルトの原則

・飛行中のパイロットの原則

今回はそのうち特に重要な「手中の鳥の原則」「許容可能な損失の原則」について解説します。